Zentimeterarbeit: Der große Kran kam gerade so durch das Burgtor auf dem Burgberg. Bis Mai nächsten Jahres wird das komplette Dach neu eingedeckt.

Sächsische Zeitung, 01.10.2024, Ulf Mallek

Das war wirklich eine Zentimetersache. Ganz langsam fuhr der schwere gelbe Autodrehkran durch das enge erste Meißner Burgtor. Die Kabine musste abmontiert werden, sonst hätte er nicht durchgepasst. Aber auch so war es sehr knapp. Das große Fahrzeug füllte das Tor fast vollständig aus. Der Fahrer blieb dennoch cool und fuhr ohne einmal zu Bremsen und ohne Schrammen durch. „Unglaublich“, kommentierte am Dienstag der Bauherr des Meißner Kornhauses Tom Lauerwald diese fahrtechnische Höchstleistung. „Ich habe Blut und Wasser geschwitzt.“

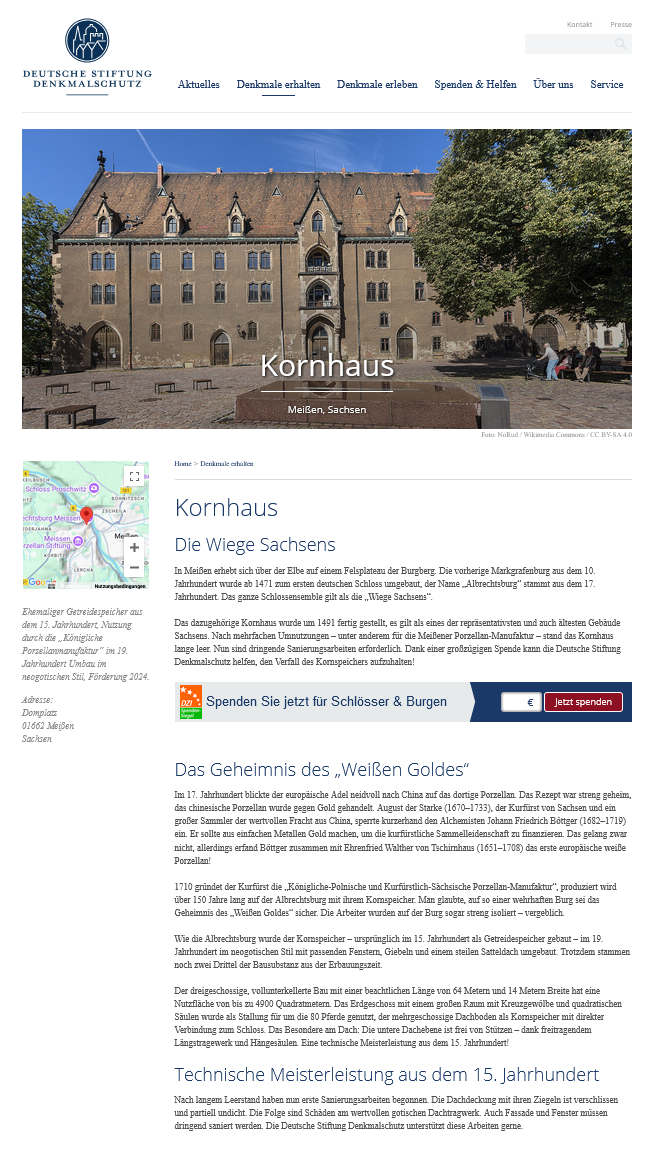

Mit dem großen Kran der Meißner Firma Mentner startete wie geplant am 30. September der Bau am Großprojekt Meißner Kornhaus, das bereits zum großen Teil eingerüstet ist. Dachdecker aus Lommatzsch entfernen die alten Dachschindeln, werfen sie in bereitstehende Container und der Kran hebt sie herunter. Die große Dachfläche von rund 2.000 Quadratmeter wird in drei Etappen erneuert, mit sächsischen Biberdachschindeln.

„Zunächst wird von einem Drittel die alte Dacheindeckung entfernt. Dann wird repariert und neu gedeckt. Danach kommt das zweite Drittel dran und danach das letzte“, sagte Lauerwald, Verwalter der Otto-und-Emma-Horn-Stiftung, die das 500 Jahre alte Haus Ende 2023 für rund eine Million Euro von italienischen Investoren gekauft hatte. Die Stiftung bezahlte die Summe, ohne Kredite aufnehmen zu müssen. Tom Lauerwald sagte unmittelbar nach dem Kauf: „Wir haben für uns beschlossen, dass wir das Kornhaus kaufen und retten können. Deshalb haben wir es getan.“

Die Dinge entwickeln sich für die Stiftung bessert als erwartet. Zum einen, weil die Kosten wohl niedriger ausfallen als zunächst geplant, zum anderen, weil Fördergelder besser und schneller als gedacht fließen. Neben den 800.000 Euro vom Freistaat Sachsen für das Dach gibt es Geld von der Deutschen Stiftung Denkmalsschutz. Sie will eine Großspende nach Meißen ins Kornhaus lenken. Sie soll bei über eine Million Euro liegen. Spenderin ist eine vermögende Dame, die anonym bleiben möchte.

Lauerwald rechnet für den aktuellen ersten Bauabschnitt mit einer Bauzeit bis Mai nächsten Jahres. Die Kosten liegen bei etwa 950.000 Euro. Die Farben werden die ursprünglichen sein, roter sächsischer Biber. „Allerdings wird das Dach mehr leuchten, weil die Steine ja neu sind.“ Parallel zu den Dacharbeiten werden demnächst Fachleute den Putz untersuchen. Ziel ist, so viel wie möglich vom originalen Zustand zu erhalten. Der Putz wird ein hellere, leicht orange Farbe erhalten. Die Putzarbeiten im zweiten Bauabschnitt werden wohl bis 2026 dauern. Die Kosten für den zweiten Abschnitt liegen wohl bei 1,5 Millionen Euro, sodass die komplette Erneuerung Außenhülle etwa 2,5 Millionen Euro kosten wird. Der Innenausbau wird noch mal deutlich teurer. Die ursprünglich einmal geplanten 15 Millionen Euro fürs Gesamtprojekt werden wohl nicht benötigt. Neuere Schätzungen gehen eher von acht Millionen aus.

„Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass wir ein dreiviertel Jahr nach dem Kauf schon so weit sind“, sagte Lauerwald. Mit dem Meißner Architekten und Dombaumeister Knut Hauswald hat Lauerwald einen Partner gefunden, mit dem er auf einer Welle planen kann. Ziel ist, so viel wie möglich zu erhalten und wiederzuverwenden. „Wir möchten alles, was sich retten lässt, auch retten, also reparieren und nicht sanieren“, sagte Hauswald.

Wiedervereinigung mit der Albrechtsburg?

Noch offen ist die Nutzung des großen Gebäudes neben der Albrechtsburg. Inzwischen hat sich Lauerwald mit dem Gedanken angefreundet, in der oberen Etage Wohnungen einzurichten. Die darunter liegende Etage könnten Tagungsräume oder Büros werden, Erdgeschoss und Keller werden Ausstellungen und Events vorbehalten bleiben. Hoffnungsfrohe Signale, sagte Lauerwald, gebe es aus Richtung der Staatsregierung. Ganz beiseite geschoben habe man den Gedanken, das Kornhaus in die Landesausstellung Sachsen zu integrieren, wohl nicht. Lauerwalds Stiftung ist keine von Steuergeld finanzierte Behörde. Er muss die Nutzung des Kornhauses wirtschaftlich abbilden. Also benötigt er später Mieteinnahmen.

Noch eine gute Nachricht für Lauerwald: die 2.700 Euro Kornhaus-Spendengelder der Aktion des Kuratoriums „Rettet Meißen – jetzt!“ kommen demnächst an sein Ziel.

Das ganz große Ziel, oder zumindest eine Option für die Zukunft, ist die Wiedervereinigung von Albrechtsburg und Kornhaus. Wie es früher ein mal war. Doch davon will heute offiziellerseits niemand etwas wissen. Noch nicht.

SZ