Das Prälatenhaus Rote Stufen 3 gilt als bedeutendstes Denkmal der Stadt – nun ist seine Zukunft wieder offen.

SZ, 22.11.2018, Udo Lemke

Im März 2017 stimmte der Stadtrat mit 23 von 24 Stimmen für den Verkauf des Prälatenhauses an die Otto-und-Emma-Horn-Stiftung. Diese hat sich nun davon zurückgezogen. Warum, wollte die SZ von Stiftungsverwalter Tom Lauerwald wissen.

Herr Lauerwald, sind Sie enttäuscht, dass Sie den Kauf des Prälatenhauses rückgängig machen mussten?

Als die Stiftung das Prälatenhaus im März vergangenen Jahres vom Stadtrat zugesprochen bekommen hat, sind wir von Sanierungskosten von 700 000 Euro ausgegangen. So wie es von der Stadtverwaltung angegeben worden war. Wir haben das Projekt durch ein Planungsbüro neu bewerten lassen und sind bei einer Komplettbausumme von zwei Millionen Euro rausgekommen -also fast dem Dreifachen der ursprünglichen Summe.

Damit war klar, dass es zu teuer für die Stiftung wird?

Nein, wir haben in Abstimmung mit dem städtischen Bauamt, der Sächsischen Aufbaubank und dem Planungsbüro einen Bauabschnitt gebildet, der bei etwa 1,4 Millionen Euro lag. Ursprünglich war abgesprochen, dass die Stiftung bei dem Vorhaben auch die 20 Prozent des kommunalen Anteils trägt. Mit der neuen Bausumme hat sich dieser Anteil ebenfalls fast verdreifacht, auf 280 000 Euro. Hinzu kommt, dass die Stiftung 255 000 Euro für den Kauf des Gebäudes und des Vorplatzes, insgesamt also 535 000 Euro, bezahlen muss. Ich habe das Gespräch mit dem Oberbürgermeister gesucht und eine Kaufpreisreduzierung vorgeschlagen. Er hat sehr deutlich gemacht, dass er da nicht mitgeht. Es ist mir nicht gelungen, die Stadt dazu zu bewegen, sich in irgendeiner Form an den gestiegenen Kosten zu beteiligen.

Sie haben sich ja auch an die Stadtratsfraktionen gewandt. Gab es eine Reaktion?

Nein. Ich habe geschrieben, ich stehe jederzeit für Rückfragen bereit es gab keine.

Was bedeutet das jetzt eigentlich?

Umdenken in jeglicher Hinsicht. Es ist keine einfache Situation für die Stiftung, denn wir haben ja in das Projekt schon Mittel reingesteckt. Es ist so, als wenn man mit 150 über die Autobahn fährt und dann wird komplett der Stecker gezogen. Ich bin aber sehr wohl der Meinung, dass sich bei solch einem Projekt, an dem die Stiftung nichts verdient, die Kommune beteiligen sollte. Das Prälatenhaus könnte ein Aushängeschild für die Stadt sein, deshalb wäre es schon den Versuch wert gewesen, nach Wegen zu suchen,. wie das Projekt hätte gerettet werden können, aber das ist · nicht geschehen. Der Oberbürgermeister setzt eben andere Prämissen.

Das Prälatenhaus sollte als Vereinshaus genutzt werden.

Die Stiftung steht nach wie vor dazu, dass sie dieses Vereinshaus auf eigene Kosten bewirtschaften würde. Was sie aber nicht leisten kann, ist, die Sanierung allein, ohne Beitrag der Stadt zu stemmen.

Hätten Sie sich strafbar gemacht, wären Sie nicht vom Projekt zurückgetreten?

Ich darf als Verwalter die Existenz der Stiftung nicht gefährden. Die nunmehr errechneten Sanierungskosten von zwei Millionen Euro kann die Stiftung nicht so ohne Weiteres tragen. Ich hatte den Eindruck, dass es seitens der Stadtverwaltung keinerlei Anstrengungen gab, über Optionen nachzudenken. Wertschätzung gegenüber der Stiftung. sie hat der Stadt in den vergangenen 20 Jahren 80 000 Euro überwiesen – haben wir in den vergangenen Jahren nicht erfahren. Das gescheiterte Projekt Prälatenhaus passt da ins Bild.

Was das Prälatenhaus betrifft, drängt die Zeit, sollen Fördermittel nicht verfallen, ist das richtig?

Das ist das nächste Problem. Das Prälatenhaus wird über ein europäisches Programm gefördert, doch das läuft 2020 aus. Das heißt im Klartext: Ist bis Ende 2020 der beantragte Bauabschnitt nicht fertiggestellt, verfallen die Fördermittel. Wir hatten eine neue Baugenehmigung besorgt, weil sich etwa die Brandschutzanforderungen stark verändert haben. Diese Genehmigung habe ich nun zurückgezogen.

Themenwechsel: Die Horn’sche Stiftung fördert Projekte in Meißen. Können Sie Beispiele nennen?

Die Satzung der Stiftung legt ein breites Spektrum fest. Etwa im Kinder-und Jugendbereich. Als es die Jugendkunstschule noch gab, haben wir diese unterstützt, oder den Förderverein des Franziskaneums, wir helfen aber auch bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft bei der Finanzierung der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Wir fördern den seniorengerechten Umbau von Wohnungen genauso wie die Bürgerstiftung. Gefördert werden auch der Kultur- und der Kunstverein. Natürlich unterstützen wir auch das Stadtmuseum seit vielen Jahren.

Wie hoch ist aktuell das Grundkapital der Stiftung?

Wenn wir den Wert der Immobilien mit betrachten, dann sind das gut sechs Millionen Euro. Durch die Versteigerungen der Münzsammlungen der Stiftung konnten wir bestehende Kredite ablösen und in Baumaßnahmen investieren. Die Immobilienbewirtschaftung bringt Erträge, ebenso die Geldanlagen – daraus schöpfen wir, um Fördergelder zu vergeben.

Welche Immobilien gehören der Stiftung, was wird mit dem Schloßberg 7?

Uns gehören sechs Häuser. In den Schloßberg 7, die ehemaligen Theaterwerkstätten, wollten wir ein Parkhaus einbauen, aber das lässt sich wirtschaftlich nicht darstellen. Das Gebäude wird verkauft, wir stehen kurz vor dem Abschluss. Dort sollen Wohnungen entstehen.

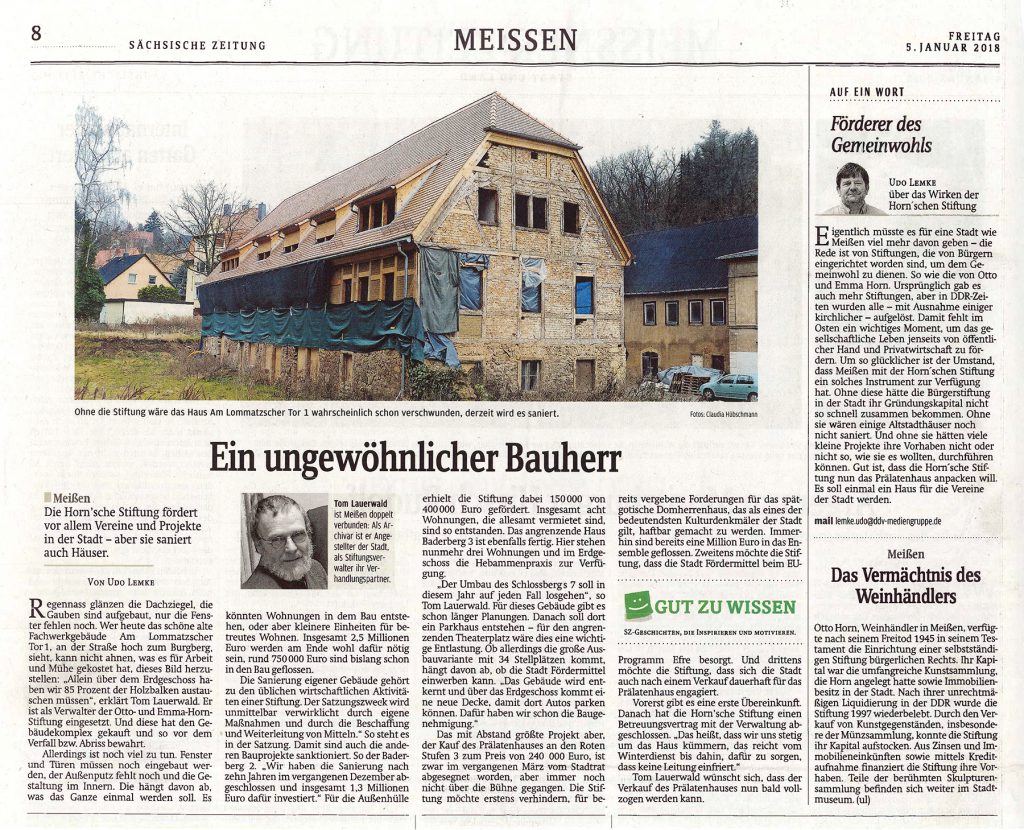

Was ist mit dem Lommatzscher Tor, ursprünglich wollte die Stiftung ja den Rohbau fertigstellen, Familien sollten sich ihre Wohnungen selbst gestalten.

Die Stiftung hat das historische Gebäude, das abgerissen werden sollte, erworben, um es zu retten. Es war in einem katastrophalen Zustand, nun ist es gesichert. Es liegt zwar nicht in der Altstadt, ist aber für die Identität der Stadt wichtig. In der Praxis hat sich gezeigt, dass das erwähnte Konzept nicht umsetzbar ist, vor allem aus stiftungsrechtlichen Gründen. Ich gehe davon aus, dass 2019 weitergebaut wird.

Was plant die Stiftung in nächster Zeit?

Wir wollen unsere offenen Baustellen zu Ende bringen, also den Verkauf des Schlossbergs 7 und das Lommatzscher Tor. Wir planen im kommenden Jahr, im Baderberg 2 im Innenhof Parkmöglichkeiten zu bauen. Außerdem sollen der Winkelkrug saniert und über der Gaststätte eine Wohnung eingebaut werden.

Die Fragen stellte Udo Lemke.