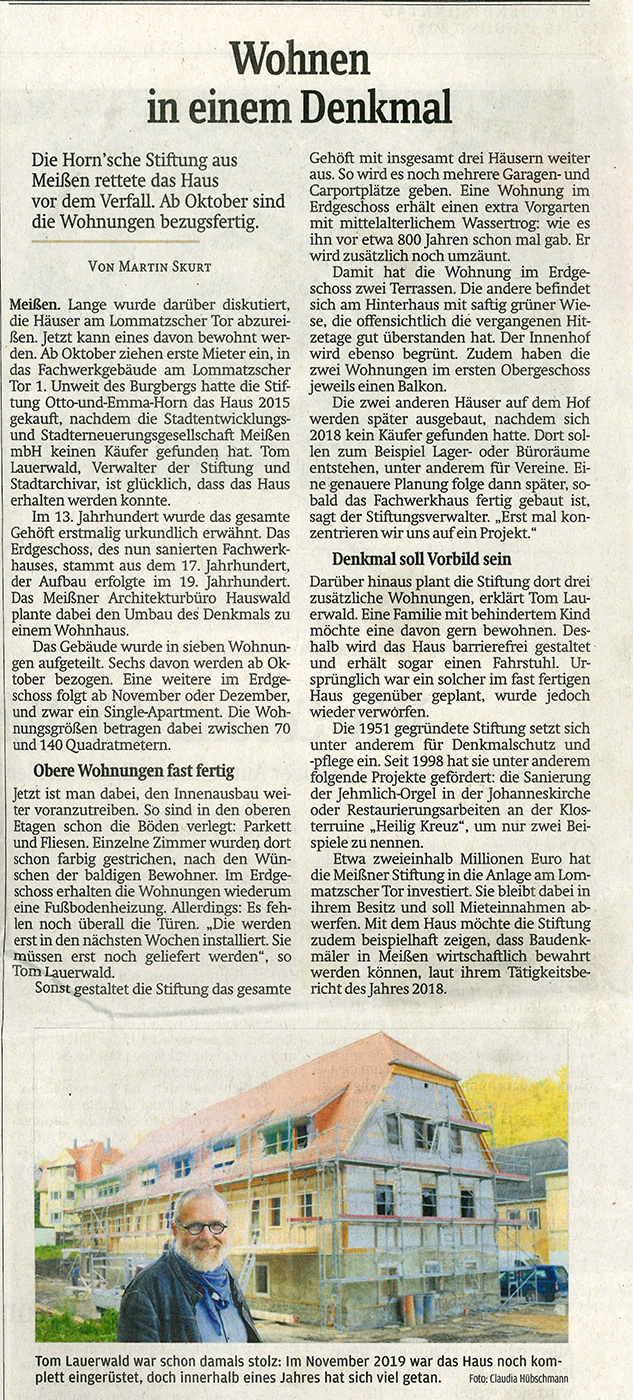

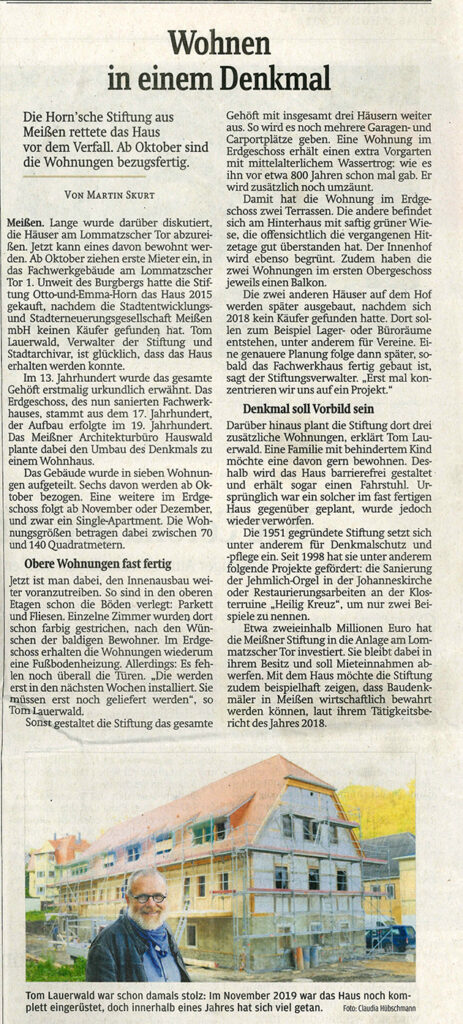

Die Sanierung des Denkmalensembles Lommatzscher Tor 1 in Meißen kommt gut voran. Die ersten Wohnungen sind bereits vermietet.

Im 13. Jahrhundert wurde das alte Gehöft im Meisa erstmalig urkundlich erwähnt. Das Erdgeschoss, des sanierten Fachwerkhauses, stammt aus dem 17. Jahrhundert, der Ausbau des Obergeschosses erfolgte im 19. Jahrhundert.

Das Gebäude wurde in sieben Wohnungen aufgeteilt, fast alle davon sind bereits von neuen Mietern bezogen. Die Wohnungsgrößen betragen dabei zwischen 70 und 140 Quadratmetern.

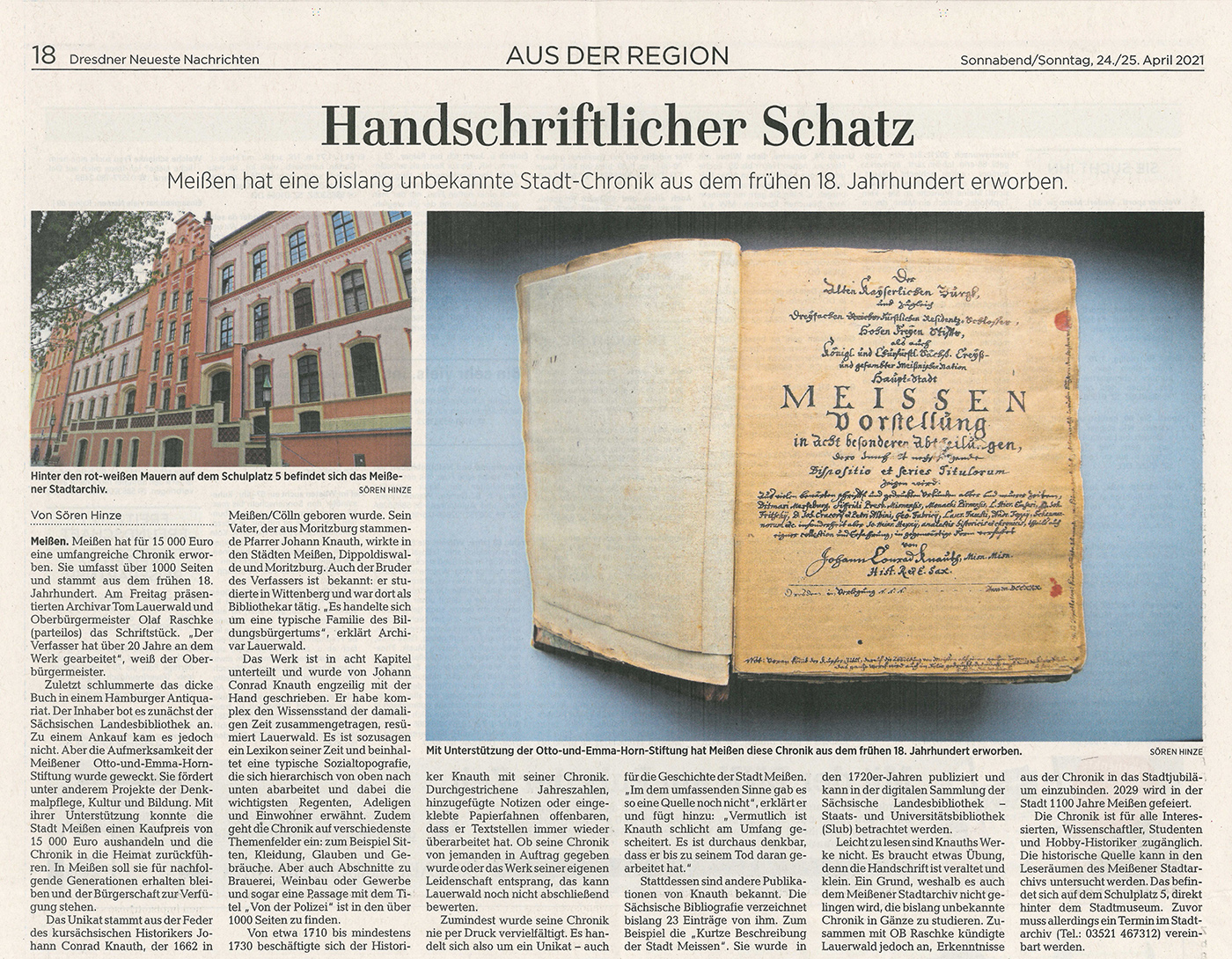

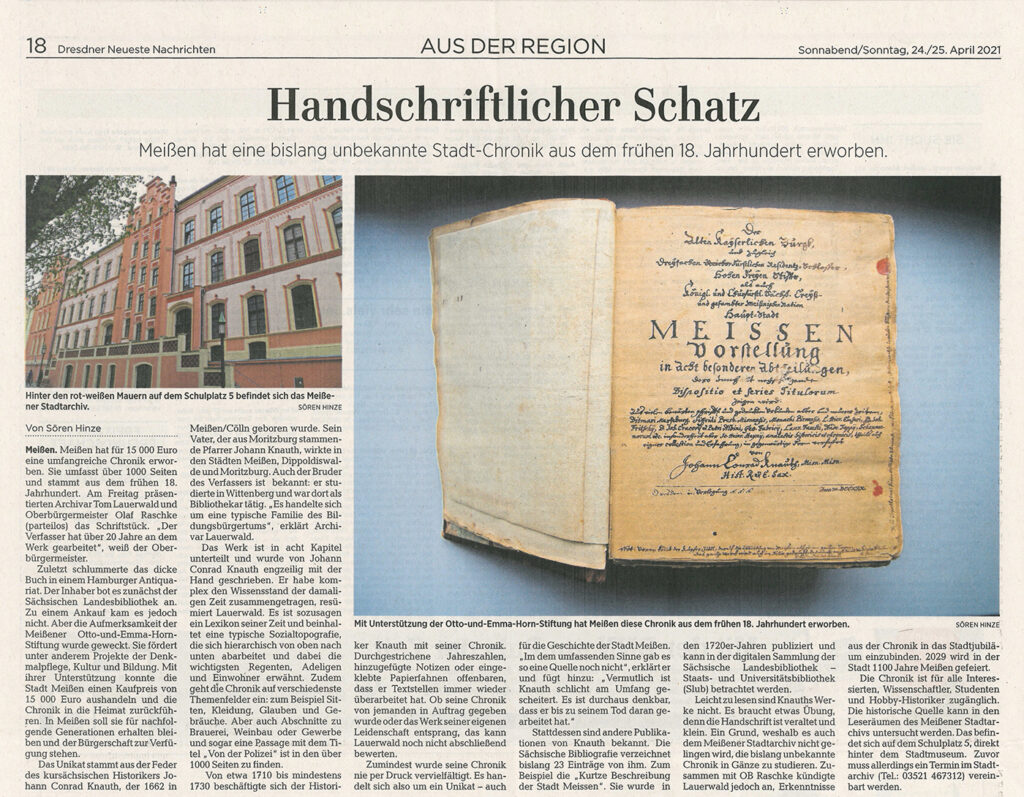

Der seit Jahren leerstehende Hof wurde im Februar 2015 von der SEEG erworben, um als ersten Schritt eine statisch-konstruktive Sicherung der stark gefährdeten Bausubstanz zu ermöglichen. Über den Abbruch der Anlage wurde zuvor über Jahre diskutiert. Das bauhistorisch und ortshistorisch bedeutsame Denkmalensemble wird auch als Obermeisaer Niedergut bezeichnet. Es ist die älteste Hofstelle in Obermeisa, die bereits in einer frühen Urkunde des St. Afraklosters aus dem 13. Jh. erwähnt wird. Die Stiftung möchte beispielhaft zeigen, dass auf diesem Weg ein Beitrag für die Bewahrung von Baudenkmalen in Meißen im wirtschaftlichen Rahmen möglich ist. 2017 und 2018 wurde das Fachwerk repariert bzw. erneuert, die Deckenbalken über dem EG ausgetauscht und an der Einordnung von zusätzlichen Fenstern und Türen gearbeitet. Im Verlaufe des Jahres 2019 wurden nun weitere Sanierungsschritte umgesetzt. Im Erdgeschoss wurden Zwischenwände gemauert, der Außenputz wurde fertiggestellt, die Außenfassade im Obergeschoss nach Originalbefund gestrichen, die West- Südseite im Obergeschoss mit einer Lärchenschalung versehen, das neue Treppenauge geschaffen und weitere Reparaturarbeiten seitens der Zimmerer realisiert. Die Planung wurde für das Hauptgebäude Ende 2019 durch das Architekturbüro Hauswald überarbeitet, so dass hier sieben Wohnungen eingeordnet werden konnten. Die Sanierung des Hauptbaus wurde im Herbst 2020 abgeschlossen. Im Hauptgebäude bauen wir sieben und im Nebengebäude vier Wohnungen. Für die Finanzierung des Vorhabens konnte die Sparkasse Meißen gewonnen werden. Weitere Arbeiten zur Revitalisierung der Gesamtanlage laufen. Der Abbruch des Garagenhofes wurde wie geplant umgesetzt und der neue Carport errichtet. Die nördliche Garagenzeile wurde erhalten und saniert. Parallel dazu entwickelte das Architekturbüro die Genehmigungsplanung für den Nordflügel. Die Baugenehmigung liegt dafür seit Juni 2020 vor. Die Vermietung der sieben Wohnungen lief zügig. Seit November sind alle Einheiten vermietet. Die Bauarbeiten wurden am Nordflügel fortgesetzt, wir planen den Abschluss der Arbeiten bis zum August 2021. Erst Mietinteressenten für den Nordflügel gibt es bereits.

Fotos